エゾサンショウウオ

| No.89 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | サンショウウオ | 科名 | サンショウウオ科 | 種名 | エゾサンショウウオ |

| 貴重種の区分 | 環境省RL:DD 北海道RDB:N | ||||

| 分布 | 北海道本島 | ||||

| 生息環境 | 平地から山地まで広く生息し,成体が生息する林床と繁殖地となる流れのゆるい静水域や 浸出水の水たまりなどで構成される環境。 |

||||

| 生活史 | 繁殖は残雪が残る4月上旬からも始まるが比較的長く続き,高地では7月に入ることもある。 形態を変えたり・上陸する行動も夏から秋に渡り,越冬して翌年になることもめずらしくない。 3,4年で成熟する。静かな水の流れのある場所,水の流れのない場所、あるいは緩い流水の繁殖地に 集まってきて繁殖し,雌は60から150卵ほどが入った1対の卵を包む袋を産む。 繁殖後あるいは幼体の上陸後は林の地面に別れて生活する。 |

||||

| 食性天敵 | 成体はミミズ,クモ類,昆虫などを捕食する。幼生はプランクトンなどを食し,共食いも知られる。 天敵は,捕食性の鳥類,哺乳類,ヘビ類で,卵はトビケラなど,幼生はザリガニなど水生の捕食者。 |

||||

| 生息状況 | 北海道本島全域の丘陵,山地を中心に生息するが,農地開拓が進んでいる地域や平野周辺の開発が 進んでいる地域の丘陵などで生息分布の後退が著しい。雪解け水で出来る水域で繁殖するが, 沢の周辺のー面の湿地,水たまりで非常に多数が繁殖するような状況は少なくなってきている。 |

||||

オオアオイトトンボ

| No.90 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

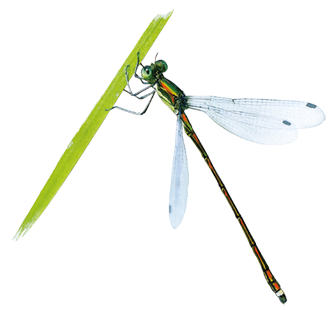

| 目名 | トンボ | 科名 | アオイトトンボ科 | 種名 | オオアオイトトンボ |

| 貴重種の区分 | 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 北海道 ,本州,佐渡島,隠岐島,四国,九州 ; ウスリー | ||||

| 生態 | 周囲に木立のある池沼に生息する。水面に突き出た低木の樹皮に産卵する。 | ||||

| 形態 | 腹長 雌33〜40mm、雄32〜37mm。後翅長雌23〜27mm、雄24〜29mm。 | ||||

ギンイチモンジセセリ

| No.91 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | チョウ | 科名 | セセリチョウ科 | 種名 | ギンイチモンジセセリ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:NT 環境省RL:NT 北海道RDB:N | ||||

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 、 シベリア、アムール、ウスリー、中国北部、朝鮮半島 | ||||

| 生態 | 寒冷地では年1回6〜7月の発生。暖地ではふつう年2回、春型は5〜6月、夏型は7〜8月、 幼虫で冬を越す。雄は雌に比べて前のはねの先端がとがる。模様には差なし。 季節による形の変化が著しい。春型は後のはねの裏面の中央に鮮明な銀色の模様があるが、 夏型は地色に近く目立たない。 |

||||

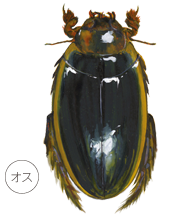

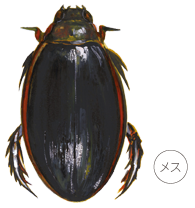

ゲンゴロウ

| No.92 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | コウチュウ | 科名 | ゲンゴロウ科 | 種名 | ゲンゴロウ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:NT 環境省RL:NT 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 北海道,本州,四国,九州,壱岐,屋久島 ; シベリア、朝鮮半島、中国、台湾 | ||||

| 生態 | 種によっては水田や池などの水の流れのない場所や、渓流、 さらには干潮によって海岸に海水の残る場所や地下水などにも生息する。体長3.5cm〜4cm。 |

||||

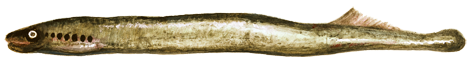

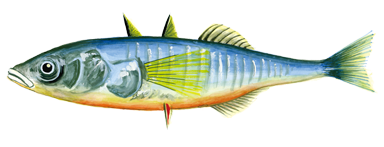

カワヤツメ

| No.93 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | ヤツメウナギ | 科名 | カワヤツメ | 種名 | カワヤツメ |

| 貴重種の区分 | 環境省RL:VU 北海道RDB:Lp(道南個体群) | ||||

| 分布 | 北海道と、茨城県・島根県以北の本州に分布する。スカンジナビア半島東部からベーリング海峡を経て 朝鮮半島にいたるアジア大陸の東岸とアラスカに分布している。 |

||||

| 生息環境 | 幼生は、河川中流のふちや下流のやわらかい泥の中にもぐって生活する。 形態が変化した後の若魚は水流が強く当たり、湿生植物の根が露出している場所にひそんでいる。 成魚は、テトラポットや大きな障害物の下に隠れて生活する。 |

||||

| 生活史 | 産卵の為に河川に遡上する遡河回遊魚。う化した幼生は全長約4mm。う化後すぐに産卵場から離れて、 軟泥の堆積しているふちに流下し、その場所にあなを掘ってもぐる。初めは黄色味がかった白色で 不透明であるが、一週間すると透明になり、腹部に色素が沈着して暗い緑色になる。 幼生の期間は約4年で、北海道では夏の終わりから秋にかけて形態が変化する。 形態が変化した時の全長は約16〜18cmで、その冬を川で越してから雪解けとともに海に下る。 海中生活の期間は2〜3年といわれている。40〜60cmに成長した親魚は産卵の前年に遡上し、 淡水域で冬を越した後、雪解け水のおさまるのを待って春に産卵するものと、春に遡上して 夏産卵するものの2群が存在する。 |

||||

| 摂餌生態 | 幼生は泥の中の有機物やけい藻類を食べる。形態が変化した後の成魚は、河川生活中には餌をとらない。 海中生活期には他魚の血を吸って成長するといわれる。 |

||||

| 繁殖生態 | 北海道での産卵期は雪解け水のおさまる4〜6月頃。産卵場は雄が口や尾を使って水底にすりばち状の 産卵する場所をつくる。雄は雌が近づくと頭部に吸い付くとともに、互いの生殖突起を接近させるように 巻き付き、雌雄が震えながら産卵する。産卵後は雌雄ともに死ぬ。一尾の卵数は約8〜12万個。 卵は直径約1mm、不透明な淡灰色で弱い粘着性がある。水温12〜16℃では、受精後14〜18日でふ化する。 |

||||

| 生育状況 | 道内では日本海側の河川に多く生息するほか、他の各地にも分布する。幼生や形態が変化した後の若魚が 好む地形は、河川改修によって真っ先に護岸されてしまうところである。資源量を減らさないために、 河川環境を良好に守る必要がある。 |

||||

キンブナ

| No.94 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | コイ | 科名 | コイ | 種名 | キンブナ |

| 貴重種の区分 | 環境省RL:NT | ||||

| 分布 | 北海道から東北地方と関東地方に分布する。特に関東地方では普通に見られる。 ただし、ギンブナ、ゲンゴロウブナに比べれば数が少ない。 |

||||

| 生息環境 | 河川の中・下流の暖流域、それに続く用水、浅い池沼に生息する。主に底層を泳ぎ、 冬には水草や木の枝の中に潜って越冬する。汚染に強く汚れた河川でも確認できる。 |

||||

| 形態 | 体色は黄褐色ないし赤褐色で、ウロコの外縁(がいえん)が明るくふちどられる。光が当たるとキンブナの 名のとおり金色に見える。日本のフナの中でもっとも小型で、体長は最大15cm前後。 体高がフナの中で最も低く、他のフナの仲間と同様に口ひげがない。 |

||||

| 摂餌生態 | 雑食性で、小動物、水草、付着藻類などを食べる。 | ||||

| 繁殖生態 | 寿命は約10年で、2〜3年で体長10cmに達し産卵する。産卵期は3〜6月で、降雨後などに河岸や湖岸の 浅瀬で群れをなして水藻やヨシ・マコモなどの茎や葉に産み付ける。 産卵期には、本川から用水や水田に入ることが多い。 |

||||

マルタ

| No.95 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | コイ | 科名 | コイ | 種名 | マルタ |

| 貴重種の区分 | 北海道RDB:N | ||||

| 分布: | 日本では関東以北の比較的大きい河川に分布する。 | ||||

| 生息環境: | 比較的大きい河川の淡水と海水がまじりあった塩分の水が少ない場所や沿岸域に生息する。 季節的には夏季は表層に、冬季は深みに移動する。 産卵期には川の中流域に遡上(そじょう)する。全長35mm程度で海水に対する抵抗性を獲得し、 淡水と海水がまじりあった塩分の水が少ない場所へ移るものも出てくる。 北海道では岸に沿って外海にも出る。 |

||||

| 生活史: | 産卵のために河川に遡上(そじょう)する。ふ化した仔魚は全長6.5〜7.0mm程度で、前期仔魚期は 卵を産み付けられた場所ですごす。ふ化13日目で卵黄を栄養源に吸収が終わり、えさをとり始める。 全長35mmで海水に対する抵抗性を獲得し、淡水と海水がまじりあった塩分の水が少ない場所に 移動するものが出てくる。最小成熟個体は33cmで、50cmを超えるものも稀ではない。 かなり広い範囲に遊泳し、その速度はかなり速い。産卵期には中流域まで溯上する。 |

||||

| 摂餌生態: | 成魚は主として、シオフキガイ・ホトトギスガイなどの、殻長1cm以下の二枚貝を飽食し、 またゴカイなども食べる。 |

||||

| 生態: | 産卵期は、北海道の鵡川では6月中旬(水温16.5〜19.0℃)で、産卵期の成魚には、体側に鮮やかな 朱赤色の1本の縦条の婚姻色が現れる。産卵は特に雨後の増水で洗われた浮き石状態の砂利(径5〜15cm)の ところの瀬(水深0.2〜0.7m)で行われる。産卵に先立ち雄が群れで動くようになり、そこに排卵した雌が 順次群れにはいるか、雄に追尾されて産卵する。卵は石ころ(径5〜15cm)の下面に埋もれ、 産卵は夜間に集中することが多い。海から遡上(そじょう)するため,堤防などがあるとそこでとどまり, 産卵群が集中することになる。卵の大きさは直径約2mmで,色はウグイやエゾウグイよりも乳白色みが強い。 水深0.5〜1.5mの川底で、卵は小石と小石のすき間に付着、卵を産み込み、卵は小石の間などに付着する。 水温11〜17℃では約5日でふ化する。北海道では、ウグイやエゾウグイとの間で雑種を作ることも少なくない。 |

||||

| 生育状況: | 北海道における分布は限られており、他の2種と比べるとかなり少ない傾向にある。 河口付近から溯上(そじょう)して産卵するため、堤防などには適切な魚道が必要となる。 淡水と海水が混ざり合っている水域を消失させるような河口部における潮止め堤防などの設置に際しては、 本種を含めた魚類への影響に配慮する必要がある。 |

||||

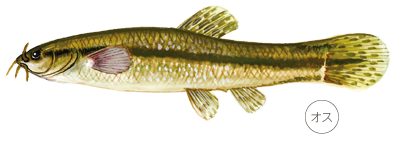

エゾホトケドジョウ

| No.96 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | コイ | 科名 | ドジョウ科 | 種名 | エゾホトケドジョウ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:VU 環境省RL:EN 北海道RDB:En | ||||

| 分布 | 北海道のみに分布する。道南では太平洋側、道央では日本海・太平洋側、道北では日本海・ オホーツク海側、道東ではオホーツク海・太平洋側に分布する。 |

||||

| 生息環境 | 泥炭地や湿地などのゆるやかな小川や、水温が低く水深が浅い小川や池沼等に生息する。 水面に覆いかぶさった草や水草の間をゆるやかに泳ぐ習性を持つが、これはドジョウ類の中では 浮き袋がよく発達していることと関連すると思われる。 |

||||

| 生活史 | 一生を淡水で生活する純淡水魚。ふ化したばかりのときは全長約3.5mm。ふ化後2週間で6mm、 6週間で2cmに成長する。雄は全長約4cm、雌は5cmで成熟する。最終的には7cm〜8cmに達する。 |

||||

| 摂餌生態 | 水面に浮く小動物、泥の表面や中に住む小動物を主にとって食べる。 | ||||

| 繁殖生態 | 産卵期は5月下旬〜7月。繁殖期には、雄は胸びれの先端がとがり、雄雌とも頭・背びれ・胸びれなどに 小型の白い点が表れる。産卵は数尾の雄が雌の体にすばやくよりそい、雌は尾びれを振りながら産卵する。 卵は球形で、粘着力は非常に弱い。水草や泥上などに産みつけられる。 |

||||

| 生育状況 | 石狩低地帯が太平洋と日本海湖を結ぶ海峡であった時代に大陸から渡ってきたものと考えられている。 近年は自然分布域における生息数は¥激減しているが、一方では人の手が加わった影響により 自然分布地域外からの確認例もまれに見られる。 |

||||

オショロコマ

| No.97 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | サケ | 科名 | サケ科 | 種名 | オショロコマ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:NT 環境省RL:VU 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 淡水域でのみ生活する型で、知床半島周辺に多く、大雪山系や日高山系、天塩山系などの大きな河川の 源流部にも分布する。その他の地域では極めて限られた場所に分布しており、利尻島、 札幌周辺の河川源流と沼、南西部では尻別川水系や積丹半島西部、千走川の支流などに小規模な集団が 存在する。なお、道南の登別市、森町、函館郊外の川の上流部には他の場所から移してきて定着した オショロコマが生息する。 |

||||

| 生息環境 | 水質がきれいに澄んで冷たいところで、川底は大・中型の玉石、岩盤、砂等からなる渓流環境に生息する。 直射日光を妨げ河川水温の上昇をさまたげ、エサとなる生物を供給する河畔林の存在が重要となる。 同じ河川にアメマスとともに生息する場合には、上流にオショロコマ、下流にアメマスが分布する傾向が強い。 日高山系、大雪山系および天塩山系での生息場所は標高の高い場所に限られているが、平野部においては 河川にも多くみられる。また、湖沼型では札幌近郊の空沼岳の万計沼(標高910m)、十勝地方の然別湖 (標高810m)ともに山岳地帯の標高の高い湖沼に生息している。 |

||||

| 生活史 | 国内では大部分が一生を河川で生活する。知床の一部の河川ではまれに海へ出る型が見られる。 卵がふ化するのは2〜3月頃で(全長14mm前後)、3月初旬から4月初旬にかけて産卵された床から出る。 その後5月までの成長は著しくないが、5月から8月にかけて急激に成長し、 体長は5月の約2cmから6cm程度までに成長する。その後成長は緩やかになり、満2歳で10cm、 4歳で20cm程度になる。多くの場合、雄は満2歳体長12cm以上、雌は満3歳体長13cm以上で成熟する。 寿命は約6歳程度である。 |

||||

| 摂餌生態 | 陸にいて水面に落ちてくる昆虫を中心に、その他水の中に生息する昆虫、甲殻類、クモ類等も利用する。 ただし、アメマスとの混ざって生息している場所では、オショロコマはその食性を変化させ、 トビケラ類等の水生昆虫を中心に、その他甲殻類などを主に食べるようになる。 |

||||

| 繁殖生態 | 産卵期は10月から12月。雌雄がつがいとなり、雌が産卵するための場所をつくって産卵する。放卵中に 数尾の雄が産卵するための場所に突進して放精する場合が多い。卵は淡黄色で、平均4.5mmで、 数は74〜219粒である。水温8℃の場合、約2ヶ月半でふ化する。 |

||||

| 生育状況 | 根室・知床半島の河川が分布の中心となり、比較的生息数は保たれている。石狩川・天塩川・沙流川などの 源流域は森林の伐採やダム建設、および釣り人等の増加により生息数は減少傾向にある。道南西部においては、 各集団が極めて小規模であるが、開発や釣り人等の増加により生息数はかなり減少している。 |

||||

サクラマス

| No.98 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | サケ | 科名 | サケ科 | 種名 | サクラマス(ヤマメ) |

| 貴重種の区分 | 環境省RL:NT 北海道RDB:N | ||||

| 分布 | 降海型と河川残留型とがあり、関東地方及び本州の日本海側と九州では生涯を河川に残留するヤマメが 分布する。海洋での生活期間は多くの場合1年であり、降海した翌年の春に河川に遡上(そじょう)し、 産卵期(8月中旬〜10月中旬)までの間は河川で生活する。北海道の主な分布域は道南では日本海・太平洋、 道央では日本海・太平洋、道北では日本海・オホーツク海、道東ではオホーツク海・太平洋側の河川に 分布する。 |

||||

| 生息環境 | 日中の生息場である摂餌空間は魚体サイズの大型化により拡大・多様化するが、基本的にサクラマス幼魚の 河川での生息場所は、えさとなる流下小動物量を多く得られる底の流れの速い、山地渓流が適していると いわれている。しかし、本州に比べ夏季の水温が低い北海道では、中小河川の河口付近まで高密に分布 していることも珍しくない。しかし、活動が不活発となる越冬期には、流れがほとんどない河岸や、 川岸植物がおおいかぶさったところ、倒れて沈んでいる木や大きな石の陰などに幼魚は潜んで過ごす。 夜間や出水時にも同様な環境のところが休息場や待避場として利用される。また、春に河川遡上(そじょう) し産卵期の秋まで川の中で過ごす回帰親魚も、流れの緩やかな深みなどを休息場とする。 |

||||

| 生活史 | 一生を河川で過ごす河川残留型と幼児期に海に出る降海型とに分かれ、降海個体は背びれや尾びれの先端が 黒くなり体色は銀色に変化するため銀毛ヤマメと呼ばれる。海洋での生活期間は多くの場合1年であり、 日本近海を回遊すると考えられている。降海した翌年の春に河川に遡上(そじょう)し、 産卵期(8月中旬〜10月中旬)まで河川で生活する。ふ化したばかりの仔魚は腹部の卵黄を栄養源に 砂利の中で過ごす。やがて卵黄を吸収した仔魚は体長3cm前後の稚魚となり砂利の間から浮上し、 水生昆虫のユスリカなどを補食する。体長4.5〜5.5cmでウロコが形成され、泳ぐ能力も強まり群れを 作ります。体長7.0〜8.0cm以上に成長した雄は秋には成熟して河川残留型となる。 一方残りの雄と全ての雌で秋に9.0cm以上に成長した個体は生活2年目の春に銀色ヤマメに変態し、 降海型として、5月から6月にかけて海に出る。 ※降海型の個体体長は60cm、陸封型個体は30cm、ヤマメはサクラマスの河川残留型もしくは降海前の 稚魚のことをいう。 |

||||

| 摂餌生態 | 河川内では水生昆虫や落下昆虫の無脊椎動物が主体となるが、降海後はイカ類の幼生、ホッケ、キュウリウオ、 サンマ、イカナゴ、ハタハタなどを捕食する。降湖型は湖沼への流下または落下した昆虫、ミジンコ類などの プランクトンやワカサギなどを食べる。 |

||||

| 繁殖生態 | 4月から河川に遡上し、産卵期までの4〜6ヶ月間本流や大きな支流の深みで過ごす。成熟が進むと降雨の 出水に乗って越夏場から上流の産卵場へ一気に移動する。産卵場は河川水の良く浸透する砂利底の淵から 瀬に移るかけ上がりのところが良く選ばれる。雌は尾ひれで砂利を舞上げ、産卵場所をつくる。 雌は雄とつがいになるが、周りには体長20cmに満たない河川残留型の成熟ヤマメの雄が群れる。 産卵時にはこれらのヤマメも産卵床内に突入し、いっせいに放精する。卵数は魚体の大きさと相関があり、 1200〜4000粒と変動する。卵径は約7mm、水温8〜10℃で50日前後でふ化する。 |

||||

| 生育状況 | 回遊魚であるサクラマスの移動を妨げる河川工作物が数多く設置され、魚の生息環境に配慮を欠いた 河川工事が繰り返されたことにより幼魚の利用可能水域が減少し、限られた幼魚分布域に釣り人等が集中する という悪循環によって資源減少をまねいてきた。このため、自然産卵のみで資源量を維持できる状態にはなく、 人工ふ化放流など積極的な増殖手法や、地域により特色を持つ禁漁処置のような繁殖保護活動を行っている。 |

||||

イトヨ

| No.99 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | トゲウオ | 科名 | トゲウオ科 | 種名 | イトヨ |

| 貴重種の区分 | 北海道RDB:N(日本海型) | ||||

| 分布 | そ河回遊型(海に出ていく型):北海道太平洋側の河川、および河川とつながる湖沼。 河川・湖沼型(河川・湖沼に残る型):北海道太平洋側の河川・湖沼。日本列島周辺には北アメリカから 日本の太平洋沿岸にかけて連続的に分布し遡河回遊型および河川型から構成される太平洋型と、 朝鮮半島から北海道に至る日本海沿岸とオホーツク海沿岸を中心に分布し遡河回遊型だけで構成される 日本海型の、遺伝的組成の異なる2つグループが存在する。 |

||||

| 生態・生息環境 | 主に河川下流域〜中流域にかけての流れの緩やかな場所、または湖沼等の止水域に生息する。河床は砂泥底で 、川岸にヨシ等の生育する環境を好む。イトヨは背びれにとげがあり、ほとんどが3本である。 |

||||

| 生活史 | 産卵の為に河川に遡上する遡河回遊型と、一生を淡水域で過ごす陸封型(河川・湖沼型)が存在する。 ふ化直後の体長は4.2〜4.9mmで、雄親に保護されて成長する。2〜3日で卵黄を吸収して後期仔魚(しぎょ) となり、全長約3cm程度になると海へ下り、沿岸域で生活し、翌年産卵のために再び河川に 遡上(そじょう)する。多くのものは生後1年で全長6〜10cmに達し、成熟、産卵して一生を終える。 一方、河川湖沼型についても淡水域で同様の生活を送るが、全長は50〜70mm(遊河回遊型)より 小型となる。 |

||||

| 摂餌生態 | 肉食性で、水生昆虫や小型の甲殻類などを餌にしている。 | ||||

| 繁殖生態 | 遡河回遊型の産卵期は5月中旬から7月中旬の約2ヶ月間であるのに対し、河川・湖沼型では5月から9月の 4ヶ月間と長い。雄が流れの緩やかな底になわばりを 確保し、水草の繊維などを腎臓から分泌した粘液で固めて巣を作る。雄は腹の膨れた雌を見つけると ジグザグダンスと呼ばれる求愛行動を行い、巣穴の中へ導く。雌は尾柄を雄につつかれることが刺激となって 卵を産み落とし巣から離れると、雄はただちに巣に入り放精する。その後雄は卵や稚魚の保護に専念し、 他の雄がなわばりに侵入すると果敢な攻撃を加える。1回の産卵数は30〜150粒で、雄は2〜3尾の雌を巣内に 入れるので、一つの巣には最大百粒が産みつけられる。卵は直径が約1.5mmで、水温18〜19℃では約8日で 孵化する。 |

||||

| 生育状況 | 河川湖沼型は各地で天然記念物に指定され、保護されている。 しかし湧水枯れの進行とともに生息域も減少の一途で、福井県大野市では絶滅の危機にさらされている。 |

||||

ハナカジカ

| No.100 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | カサゴ | 科名 | カジカ科 | 種名 | ハナカジカ |

| 貴重種の区分 | 北海道RDB:N | ||||

| 分布 | 日本のみに分布する可能性が極めて高い。北海道のほぼ全域に分布するほか、東北地方の一部の川にも不連続に 生息する。 |

||||

| 生息環境 | 渓流環境に生息する。エゾハナカジカと共存する河川では、その生息域よりも上流部にあたる中・上流域に 多く分布する。しかし単独で生息する河川では、流程分布の下限は下流域にまで及ぶ。 流れの速い瀬の大きな石の下などに多く見られる。 |

||||

| 生活史 | 一生を淡水域で過ごす魚。ふ化した直後は全長8.0〜8.2mmで、直ちに巣内等で底生生活に入る。 卵黄はふ化後約5日、全長9.9mm程度のころにほぼ吸収され、移動・分散して川岸の浅瀬で生活する。 その後、一年目の秋まで分散し単独生活を過ごす。雌の多くは2年で、雄は3年で成熟する。 全長は15cmに達する。 |

||||

| 形態 | 頭部は大きく、エラの後緑に3本の棘があるが、一番上の棘はやや曲がり、鈍い、腹びれには 褐色の縞模様が入っている。 |

||||

| 摂餌生態 | 肉食性で、石に付着する水生昆虫を主にとるほか、流下昆虫、小魚やサケ卵等、何でも食べる。 | ||||

| 繁殖生態 | 北海道南部での産卵期は、エゾハナカジカより少し遅く4月中旬〜5月中旬。雄は通常の生息場所よりも 流れの緩やかな川の平瀬(水深30cm程度)で、適当な小さな石ころが散在する場所に移り、 石の下の空所になわばりをつくる。雄は複数の雌といっしょにいることが多いが、1尾の雌とのみ 1組になっている場合もかなり見られる。産卵後、雄は孵化まで卵を保護する。保護行動には、 巣への侵入者に対する攻撃行動、むなびれによる水あおり(ファンニング)、および口やしりびれによる 清掃行動などが見られる。成熟卵サイズは2.5〜3.1mm、卵数は400程度である。 受精後24〜26日(水温10℃)でふ化する。 |

||||

| 生育状況 | 産卵・生息場所が浮き石の底であり、一定の大きさをもった浮き石の存在が重要となるので、 河川改修の際には河床の改変を極力さけることが望ましい。 |

||||

エゾハナカジカ

| No.101 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | カサゴ | 科名 | カジカ科 | 種名 | エゾハナカジカ |

| 貴重種の区分 | 北海道RDB:N | ||||

| 分布 | 北海道のみに分布し、しかも津軽海峡から標津地方までの太平洋側、およびオホーツク海側の河川に限られる。 サハリンと沿海州の一部に分布する。 |

||||

| 生息環境 | 川の下流域を中心に生息し、特に川の平瀬(水深30cm程度)に多い。ハナカジカと共存する河川では、 その生息域よりも下流部にあたる中・下流域の平瀬の石礫底や蛇行型の淵に多く生息する。 |

||||

| 生活史 | ふ化後、川を下り海で一定期間を過す両側回遊魚。ふ化した直後は全長6〜7mmで、水面近くに浮上するため、 水流に流され海に入る。そこで約3週間浮遊生活を過ごした後全長11〜14mmの稚魚に成長して川に遡上する。 この時稚魚は、群れをなし底面に沿ってのぼる。その後稚魚は下流域の平瀬や浅瀬に 分散して生活する。雌の多くは2年で、また雄は3年で成熟する。同一年齢では雄が雌よりやや大型となる。 |

||||

| 形態 | 本種は体長約25cm、ハナウジカに似ているが、エラの後緑に3本の棘があり、胸びれの棘数が 15〜17本と多いことで判別できる。 |

||||

| 摂餌生態 | 肉食性で、石に付着する水生昆虫を主にとっているが、流下昆虫や小魚も食べる。 稚魚は主に小型の水生昆虫を食べる。 |

||||

| 繁殖生態 | 北海道での産卵期は4月中旬〜5月上旬。雄は下流域の石ころの底にある小さな石の下の空所を なわばりとして占め、そこに次々と雌が誘い込まれて産卵する。すなわち一夫多妻であることが多い。 卵はかたまり状に石の下面にしっかりと付着し、少しくらい石を動かしてもはがれることはない。 産卵後、雄はふ化まで卵を保護する。成熟卵サイズは1.6〜1.9mmで、産着卵数は2500程度である。 受精後22〜23日でふ化する。 |

||||

| 生育状況 | 産卵・生息場所が浮き石の底であり、一定の大きさをもった浮き石の存在が重要となるので、 河川改修の際には河床の改変を極力さけることが望ましい。 |

||||

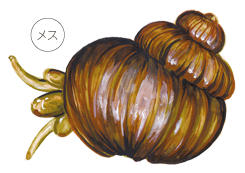

マルタニシ

| No.102 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | ニナ | 科名 | タニシ | 種名 | マルタニシ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:NT 環境省RL:NT | ||||

| 生息環境: | からの高さ約4.5〜6cm。北海道〜沖縄に分布。全体的に丸みを帯びることと、からの表面に数列の 点刻状の彫刻があることなどで判別できるが、殻の外見ではオオタニシとの区別が難しい個体もある。 オオタニシ同様に大型であるため、古来より食用にされてきた。 乾燥に強く、農閑期の水田や干上がった溜池などでも泥に潜って耐えるが、極度の乾燥や水質汚染、 汚濁などには弱い。 |

||||

| 形態 | 触角の先が片方巻いている方がオスである。 | ||||

モノアラガイ

| No.103 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | モノアラガイ | 科名 | モノアラガイ | 種名 | モノアラガイ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:NT 環境省RL:NT | ||||

| 分布 | 北海道〜九州までの各地に分布。日本国外では朝鮮半島。 | ||||

| 生態 | 落ち葉や藻類(そうるい)、死骸などを食べる。雄雌同体で他個体と交尾し、寒天質の袋に入った 数個〜数十個の卵を水草や石などに6月頃から産み付ける。また、卵はその後2〜3週間でふ化し、 2〜3ヶ月程で成熟、繁殖し、繁殖力は比較的強いとされる。水面を逆さまになってはうという行動を、 日常的に行うことが知られている。 |

||||

| 形態 | からの高さ、からの幅20mm前後の卵円形。殻は薄質で、薄茶色〜飴色でやや透明感があるが、 模様や彫刻はない。軟体は黒い斑模様があり、殻の上からでも透けて見える。 (ホタルの幼虫の貴重なエサとなる) |

||||

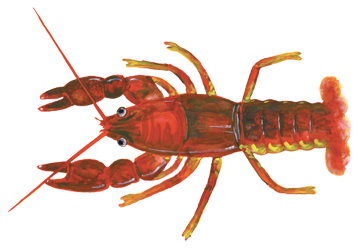

ザリガニ(ニホンザリガニ)

| No.104 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | エビ | 科名 | アメリカザリガニ | 種名 | ザリガニ(ニホンザリガニ) |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:VU 環境省RL:VU | ||||

| 分布 | かつては北日本の山地の湧水などちょろちょろ流れる小沢に多く分布していたが、 現在は北海道、青森県、岩手県及び秋田県の1道3県に少数が分布するのみである。 |

||||

| 形態 | 成体の体長は5〜6cmまれに7cmほどに達するが、アメリカザリガニよりは小さい。 体つきはがっしりしていてイセエビに似ている。体色は茶褐色で、アメリカザリガニに比べて体や脚が太く、 ずんぐりしている。一見して頭胸部と腹部の区別がつく。 雌は生まれて2〜3年ぐらいで4〜5cmになり成熟しますが、雄は5〜6年で5〜6cmになり 成体・成熟するといわれています。最大の大きさ体長約7cmになるには7〜8年ぐらいかかると考えられる。 寿命はアメリカザリガニで4〜5年ほど、ウチダザリガニは5〜6年です。 成熟まで時間がかかニホンザリガニは約10本と外来種に比べて大幅に長い。 |

||||

| 摂餌生態 | 食物は木の葉や苔・珪藻類など植物を食べますが、肉食もするので、何でも食べる雑食と思われます。 | ||||

| 繁殖生態 | 繁殖期は春で、雌は直径2〜3mmほどの大粒の卵を30〜60個ほど産卵する。雌は卵を腹脚に抱え、 ふ化するまで保護する。孵化した子供は既に親と同じ形をしており、しばらくは雌の腹脚につかまり 保護されて過ごすが、やがて親から離れて単独行動を始める。 ふ化後は何度も脱皮をくり返しますが、2度目の脱皮を終えると親から離れるが、3度目までは 親に保護されます。 |

||||

| 生育状況 | 秋田県の大館市八幡沢の生息地は、国の天然記念物に指定されています。 登別市でも生息個体が減少傾向にあり、自然環境保全に留意が必要である。 |

||||