エゾシマリス

| No.70 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | ネズミ | 科名 | リス | 種名 | エゾシマリス |

| 貴重種の区分 | 環境省RL:DD | ||||

| 分布 | サハリン、北海道、択捉島、国後島、利尻島、礼文島、天売島、焼尻島 | ||||

| 形態 | 頭胴長12〜15cm、尾長11〜12cm、体重71〜116g、茶色で背中に5本の黒い縞模様がある |

||||

| 生態 | 海岸や高山帯までの森林に生息する。巣は地下や樹洞につくる。 昼光性で樹木や草の種子、昆虫や小鳥の卵なども食べる。200日前後の冬眠をする。 |

||||

コクガン

| No.71 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | カモ | 科名 | カモ科 | 種名 | コクガン |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:VU 環境省RL:VU 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 冬鳥として北海道東・南部、東北地方北部の沿岸に渡来し、各地でも観察される。 ユーラシア大陸、北アメリカ大陸の北極海の海岸沿いで繁殖、アジアの越冬地は中国の渤海湾、朝鮮半島。 |

||||

| 生息環境 | 海上、海岸、沿岸湖沼など | ||||

| 食性 | アオサ、アマノリ、アマモなど海草 | ||||

| 営巣習性 | 北極圏のツンドラで繁殖 | ||||

| 渡り習性 | 旅鳥または冬鳥 |

||||

シノリガモ

| No.72 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | カモ | 科名 | カモ科 | 種名 | シノリガモ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:LP 環境省RL:LP 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 冬鳥として主に北日本に渡来。少数が本州北部で繁殖。シベリア東部、ベーリング海の島々、 アラスカから北アメリカの北西部、グリーンランド南西部、アイスランド、北アメリカ東部で繁殖し、 それらの地域に隣接している温帯部で越冬。 |

||||

| 生息環境 | 沿岸海上、港、岩礁海岸で越冬し、河川上流部で繁殖する | ||||

| 食性 | 貝類、甲殻類など水生生物 | ||||

| 営巣習性 | 山間渓流沿いの樹洞や岩陰など | ||||

| 渡り習性 | 冬鳥または周年 |

||||

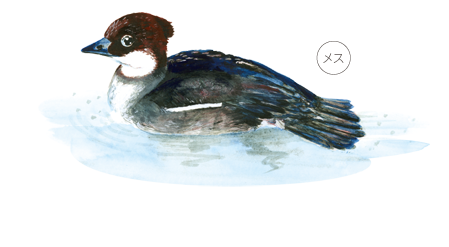

ミコアイサ

| No.73 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | カモ | 科名 | カモ科 | 種名 | ミコアイサ |

| 貴重種の区分 | 北海道RDB:Vu | ||||

| 分布 | 北海道北部で少数が繁殖。冬季は、本州、四国、九州に分布。 ユーラシア大陸北部で繁殖し、中国、ヨーロッパ等で越冬する。 |

||||

| 生息環境 | 大きな河川、湖沼、沿岸海上 | ||||

| 食性 | 魚、小動物 | ||||

| 営巣習性 | 湖沼河川沿いの森内の草むらや樹洞に営巣するとされる | ||||

| 渡り習性 | 冬鳥 | ||||

ミサゴ

| No.74 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | タカ | 科名 | タカ科 | 種名 | ミサゴ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:NT 環境省RL:NT 北海道RDB:Vu | ||||

| 生息環境 | 海岸、火口、湖沼等で採餌し、周辺の見通しのよい場所に巣を作る。 | ||||

| 垂直分布 | 1400m | ||||

| 食性 | 魚類、小型哺乳類、鳥類。 | ||||

| 営巣習性 | 主に雄が巣材を運び雌が組み立てる。 小樽市の海岸では海上に突き出た岩の上に木の枝を重ねた巣をつくる。 |

||||

| 渡り習性 | 夏鳥、冬もまれにみられる。初認:4月中旬(帯広) | ||||

ハチクマ

| No.75 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | タカ | 科名 | タカ科 | 種名 | ハチクマ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:NT 環境省RL:NT 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 夏鳥として日本に渡来し、北海道、本州で繁殖。四国、九州、沖縄では渡りの時期に通過するのみ。 バイカル湖西部から極東にかけて繁殖し、中国南部から東南アジアで越冬。 |

||||

| 生息環境 | 山地の森林。 | ||||

| 食性 | クロスズメバチなどのスズメバチ類の巣を掘り起こし、幼虫やさなぎを食べ、小動物やヘビなども食べる | ||||

| 営巣習性 | カラマツなどの地上10〜25mの枝の上に皿状の巣を作る。 タカ類やカラスの古巣などを利用した例もある。 |

||||

| 渡り習性 | 夏鳥 | ||||

オジロワシ

| No.76 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | タカ | 科名 | タカ科 | 種名 | オジロワシ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:EN 環境省RL:EN 北海道RDB:En | ||||

| 生息環境 | 海岸、湖沼、大きな河川等でえさを探して食べ、付近の森林の近くの道路や田んぼなど 木のない場所に巣を作る。冬季はえさを取る場所の付近の森林をねぐらとする。 |

||||

| 垂直分布 | 営巣地の標高は5〜20m10ヶ所、20〜100m4ヶ所、100m以上13ヶ所。 | ||||

| 食性 | 魚類、中型〜大型鳥類、中型〜大型哺乳類(大型の場合は主に死体)。 | ||||

| 営巣習性 | 営巣木はミズナラ、ダケカンバ、カツラ、ハリギリ、トドマツ、アカエゾマツ等の大径木。 巣の地上高8.5〜25m。枯れ枝を材料とし、巣作り・求愛は1〜3月、孵化は5月初旬、巣立は7月。 |

||||

| 渡り習性 | 留鳥(一年中同じ地域で生活し、季節による移動をしない)。冬鳥として渡来するものも多い。 | ||||

オオワシ

| No.77 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | タカ | 科名 | タカ科 | 種名 | オオワシ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:VU 環境省RL:VU 北海道RDB:En | ||||

| 生息環境 | 海岸、湖沼、大きな河川等でえさをとって食べ、付近の森林の近くの道路や田んぼなど木のない場所に 巣を作る。冬季はえさを取る場所の付近の森林をねぐらとする。 |

||||

| 食性 | 魚類、中型〜大型鳥類、中型〜大型哺乳類(大型の場合は主に死体)。 | ||||

| 渡り習性 | 冬鳥。主にサハリン経由、一部千島列島経由で渡ってくると考えられており、宗谷岬では渡りが春と秋に 観察される。2月中下旬には知床半島羅臼に集中、3月下旬〜4月中旬渡去。 |

||||

オオタカ

| No.78 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | タカ | 科名 | タカ科 | 種名 | オオタカ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:VU 環境省RL:NT 北海道RDB:Vu | ||||

| 生息環境 | 平地から低山の森林に巣を作るが、冬季には、農耕地、河原、干潟等、開けた場所も利用する。 | ||||

| 垂直分布 | 800〜1500m、500mという情報あり。 | ||||

| 食性 | 鳥類、小型哺乳類、爬虫類。 | ||||

| 営巣習性 | 巣はカラマツの木の上14m、トビが以前いた巣を利用している記録あり。7月中旬巣立ち。 | ||||

| 渡り習性 | 留鳥(一年中同じ地域で生活し、季節による移動をしない)、一部夏鳥。 | ||||

ハイタカ

| No.79 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | タカ | 科名 | タカ科 | 種名 | ハイタカ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:NT 環境省RL:NT 北海道RDB:Vu | ||||

| 生息環境 | 平地から山地の森林に巣を作るが、冬には、農耕地、河原、干潟等、空けた場所も利用する。 | ||||

| 垂直分布 | 600〜1000m(大雪山)、0〜200m(遠音別岳) | ||||

| 食性 | 鳥類、小型哺乳類。 | ||||

| 営巣習性 | 巣はストローブマツの木の上14m、ハシボソガラスが以前いた巣を利用している記録がある。 一度に3つの卵を産み、6月中旬頃孵化、7月中旬頃巣立ち。 |

||||

| 渡り習性 | 夏鳥、一部留鳥(一年中同じ地域で生活し、季節による移動をしない)。 | ||||

ハヤブサ

| No.80 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | タカ | 科名 | ハヤブサ科 | 種名 | ハヤブサ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:VU 環境省RL:VU 北海道RDB:Vu | ||||

| 生息環境 | 崖のある海岸等。 | ||||

| 食性 | 鳥類、コウモリ類。 | ||||

| 営巣習性 | 海岸、山地の岸壁 | ||||

| 渡り習性 | 留鳥(一年中同じ地域で生活し、季節による移動をしない) | ||||

エゾライチョウ

| No.81 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | キジ | 科名 | ライチョウ科 | 種名 | エゾライチョウ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:DD 環境省RL:DD 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 北海道に留鳥として分布。スカンジナビア半島からオホーツク海沿岸までとサハリンに広く分布。 | ||||

| 生息環境 | 低地から山地の森林 | ||||

| 垂直分布 | 阿寒100-800m、日高900-1400m、遠音別岳0-200m,100-800で生息区画率高い。 | ||||

| 食性 | 広葉樹の葉、種子、果実、昆虫類、冬は広葉樹の冬芽など | ||||

| 営巣習性 | 木の根元や倒木の陰などに営巣 | ||||

| 渡り習性 | 周年 | ||||

クイナ

| No.82 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | ツル | 科名 | クイナ科 | 種名 | クイナ |

| 貴重種の区分 | 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 東北地方や北海道で繁殖、本州中部以南で越冬。 | ||||

| 生息環境 | 河川、湖沼、農耕地など | ||||

| 食性 | 昆虫や魚、植物の種など | ||||

| 営巣習性 | 繁殖期は4〜7月。求愛行動は雄がお辞儀をして、雌の胸にくちばしで触れ、翼を上げて縞のある脇を見せ、 尾を上げて尾羽の付け根より上にある部分を広げたりする。雌は鳴きながら雄の周りを歩きその後2羽で くちばしをこすり合わせる。羽づくろいや求愛のために餌を与えたりする。雄はこのような求愛行動の時 「ジックジックジック」と鳴く。繁殖期「ビュービュービュー」と連続的に鳴く。 ヨシ原や沼沢地、休耕田などに草の下部を折り曲げ、その上にヨシの茎などを重ねた直径約15cmの 皿形の巣を作る。雌雄交代で卵を抱く。一度に産む卵の数は6-8、卵を抱く期間19-21日。一夫一妻制。 |

||||

| 渡り習性 | 夏鳥 | ||||

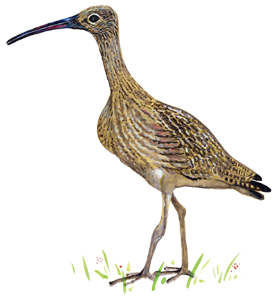

ホウロクシギ

| No.83 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | チドリ | 科名 | シギ科 | 種名 | ホウロクシギ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:VU 環境省RL:VU 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 極東ユーラシアのウスリー地方とカムチャツカ地方に限られた地域で繁殖。 | ||||

| 生息環境 | 河口、干潟、海岸草原 | ||||

| 食性 | 干潟の泥にくちばしを入れ、ゴカイ類やカニを食べる | ||||

| 営巣習性 | 繁殖地は極東ユーラシアのウスリー地方とカムチャツカ地方に限られる。湿地草原、泥炭草原、 低木草原などに巣を作る。一度に産む卵の数は4。繁殖生態についてはよくわかっていない。 繁殖地上空で求愛のための飛び方をする。北海道では繁殖していない。 |

||||

| 渡り習性 | 旅鳥 | ||||

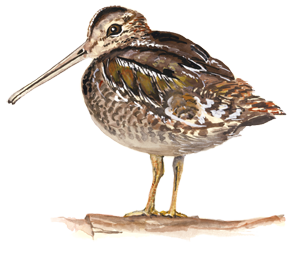

オオジシギ

| No.84 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | チドリ | 科名 | シギ科 | 種名 | オオジシギ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:NT 環境省RL:NT 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 夏鳥として主に本州中部から北海道にかけて渡来。サハリン南部、千島列島南部、ロシア極東南部で繁殖し、 オーストラリア東部、タスマニアで越冬。 |

||||

| 生息環境 | 原野、河川敷、湖沼、海岸、農耕地の草原 | ||||

| 垂直分布 | 標高が高い場合でも草原があれば生息。十勝・釧路地方では0-500m。 沼ノ原1420m/五色が原1600-1800m、遠音別岳700-800m。 |

||||

| 食性 | ミミズなどの昆虫類 | ||||

| 営巣習性 | 草地の地上に営巣すると言われているが詳細は不明。繁殖期にはディスプレイフライトをする。 | ||||

| 渡り習性 | 夏鳥 | ||||

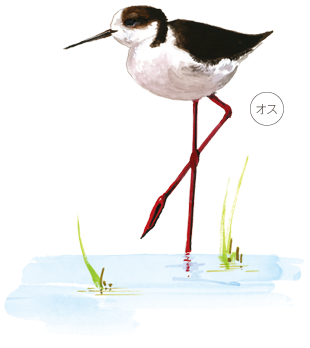

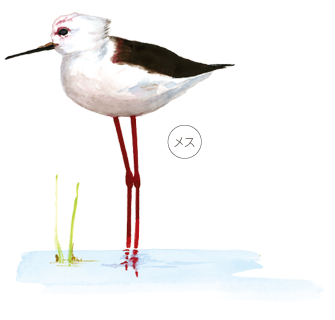

セイタカシギ

| No.85 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | チドリ | 科名 | セイタカシギ科 | 種名 | セイタカシギ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:EN 環境省RL:VU 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 世界の温帯、熱帯に広く分布。 | ||||

| 生息環境 | 河口、河川、湖沼 | ||||

| 食性 | 長い足をいかし深い場所で小魚や水生生物を食べる | ||||

| 営巣習性 | 繁殖地へは3月下旬〜4月上旬頃渡来、なわばりを形成。つがい関係は雌雄がつねに行動をともにする 「つきそい行動」と、小さな声で互いに語り掛ける「ささやきコール」によって維持される。 巣材は枯草、小石など。巣材を使わないものもある。雌雄で巣を作り卵を抱く。 卵を抱くのを交代する時に羽づくろいなどの儀式化された行動が見られる。 1日に1個ずつ4個産む。卵を抱く期間は22-23日。孵化後ヒナはすぐ巣を出る。 孵化後2週間目までは雌雄ともにヒナを抱くが、餌は与えない。孵化後21日目頃雌が雄とヒナを残して 育雛なわばりから姿を消してしまう。孵化後約4週間で飛べるようになる。北海道では繁殖していない。 |

||||

| 渡り習性 | 旅鳥。 | ||||

ヤマセミ

| No.86 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | ブッポウソウ | 科名 | カワセミ科 | 種名 | ヤマセミ |

| 貴重種の区分 | 北海道RDB:R | ||||

| 分布 | 離島を除き北海道から九州に留鳥または漂鳥として分布。アジア東部山地帯に分布。 | ||||

| 生息環境 | 河川の中流域から上流域、山間の湖沼 | ||||

| 垂直分布 | 大雪600m、阿寒400m | ||||

| 食性 | 水中の魚 | ||||

| 営巣習性 | 河岸の土崖に深い穴を掘り営巣する | ||||

| 渡り習性 | 夏鳥(一部越冬) | ||||

クマゲラ

| No.87 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | キツツキ | 科名 | キツツキ科 | 種名 | クマゲラ |

| 貴重種の区分 | 環境省RDB:VU 環境省RL:VU 北海道RDB:Vu | ||||

| 生息環境 | 深い森林。 | ||||

| 垂直分布 | 巣を作る場所は主に標高250〜810mで、100m以下および1200m以上では少ない。 | ||||

| 食性 | 木の中に住むの昆虫の幼虫、アリ等。 | ||||

| 営巣習性 | 巣を作る木には針葉樹・広葉樹とも利用され、地面より胸のたかさあたりの木の太さが直径40cm以上、 トドマツが多い。繁殖期3〜7月。一度に2〜4羽のヒナを産み、卵をあたためたり、えさをあたえたりする 行動は雄雌でおこなう。 |

||||

| 渡り習性 | 留鳥(一年中同じ地域で生活し、季節による移動をしない)。 非繁殖期には繁殖地を離れ移動することもある。 |

||||

オオアカゲラ

| No.88 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目名 | キツツキ | 科名 | キツツキ科 | 種名 | オオアカゲラ |

| 貴重種の区分 | 北海道RDB:N | ||||

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州、奄美大島に分布。 極東からヨーロッパ東・北部のユーラシアの中緯度の森林に広く分布。 |

||||

| 生息環境 | 大木のある森林に生息する。冬には平地へ移動したり、木の多い公園でもまれに見られる | ||||

| 垂直分布 | 大雪800m、日高800m、遠音別岳00m、阿寒100-200m | ||||

| 食性 | 木の幹にいる甲虫類の幼虫を食べる | ||||

| 営巣習性 | 枯れ木及び芯に菌の入った生木に雌雄で堀り、巣の材料はほとんどない。 出入り口の広さ約5.5×5.5cm、深さ約9cm、穴の広さ約12×9cm。 一度に産む卵の数3〜5、卵を抱く期間約15日、孵化後27〜28日で巣立つ。 雌雄ともに卵を抱き、ヒナを育てる。一夫一妻制と考えられる。 |

||||

| 渡り習性 | 留鳥 | ||||